苦行僧。

1943 年 3 月 28 日,正当苏联红军在欧洲战场,捷报频传的时候,他们的儿子,俄罗斯作曲家、钢琴家和指挥家,谢尔盖·拉赫马尼诺夫,却在大洋彼岸的美国的寓所,阖上了双眼。

如今,生活依旧,但我们还清晰地记着他高高的个子,总是剪着极短的头发,面无表情,而且异常冷峻的样子。

柴可夫斯基从未让我感受到俄罗斯,使我感受到俄罗斯的是拉赫玛尼诺夫。

俄罗斯的精神是无法调和的矛盾,而柴可夫斯基从未能面对这种矛盾,它太强烈,在被揭示出来之前,柴可夫斯基就已经退却了。

柴可夫斯基本质上是十八世纪的西欧的。当他触及矛盾的时候,他所提供的,或者是一幅漫画(就象《1812序曲》),或者是一种旁观者的分析(就象《悲怆交响曲》)。

只有拉赫玛尼诺夫深入到矛盾之中,不试图解决它,而是展示它:阴沉而热烈、温柔而狂躁、放纵不覊但又自我禁锢、强烈向往但又无奈放弃。

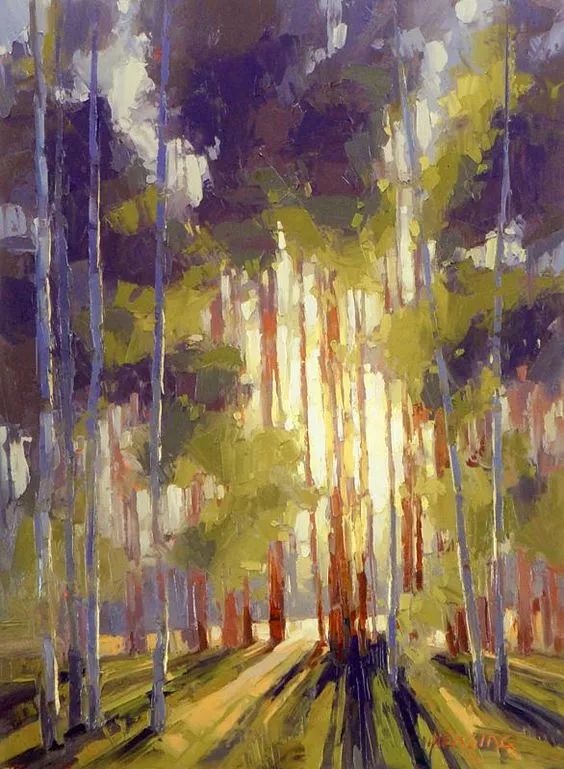

拉赫玛尼诺夫的音乐,让人想起无边无际的森林、草原,在前面有一盏灯,在某个地方,在无尽的、令人疲倦的旅途中,有一个发出亮光的屋舍,但你却够不到它,你无法真正接触到它。

在他的音乐中,抗拒与屈服的冲动一样强烈。如果有人觉得,拉赫玛尼诺夫经常沉溺在情绪之中,或者显得冗长,那是因为他无法解决他的矛盾:他充满激情但又不抱希望,他无限怜悯但又觉得于事无补。

许多人认为,拉赫马尼诺夫的作品风格,完全不适合 20 世纪的新潮流。他追求完美的浪漫主义,而且又将他的音乐,深深根植于俄罗斯的传统音乐之中。

1917 年,拉赫马尼诺夫选择了逃亡,离开了俄罗斯。因为他虽然欢迎新的体制,却无法理解革命的意义。他选择了一种新的生存状态。他曾希望它是美好的,平静的。然而他却永远走在了路上,永远动荡。

他始终坚持自己是一位俄罗斯艺术家,还时刻密切注视着祖国文艺界的消息。虽然他曾因与一些流亡在美国的俄罗斯人士,一起反对斯大林整肃异己的行为,招致他的作品在苏联被禁演,他本人也成了不受祖国欢迎的人。

对此他曾流露出深深的遗憾:“我年轻时所不了解的,是我失去了我的祖国。我被迫离开出生地,我在那儿度过了成长和挣扎的岁月。现在,整个世界对我敞开,成功也许正在各处对我招手。只有一个地方让我吃闭门羹,那就是我自己的祖国”。

我看到这段话,觉得很沉重。战争曾使许多优秀的音乐家颠沛流离。对于民主和自由的看法的不同,政治观点的不同,却也深深影响着音乐家的创作。人对于和自己观念不同的人,竟然可以使用极端的迫害,让人感到无比恐惧。

拉赫马尼诺夫的音乐,被一种固有的俄罗斯悲伤情绪所围绕。情感色彩非常鲜明,充满悲剧性,表现强烈,音响厚实,和声色彩非常浓重。对于钢琴作品来说,这是非常出彩的。

他自己的演奏,擅长创造华丽而让人心醉神迷的丰富色彩,一如他那六英尺半的愁容一样,给人印象深刻。见到他就好像见到了俄罗斯。他身上始终洋溢着这个永恒民族的宽厚、坚强、深沉的心灵。

1917 年的圣诞前夕,拉赫马尼诺夫从圣彼德堡逃往西方。从此,他再也没有回到过俄罗斯。

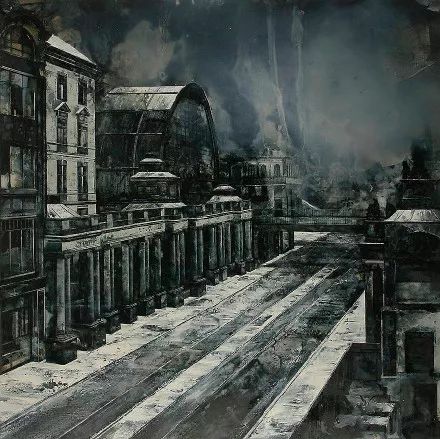

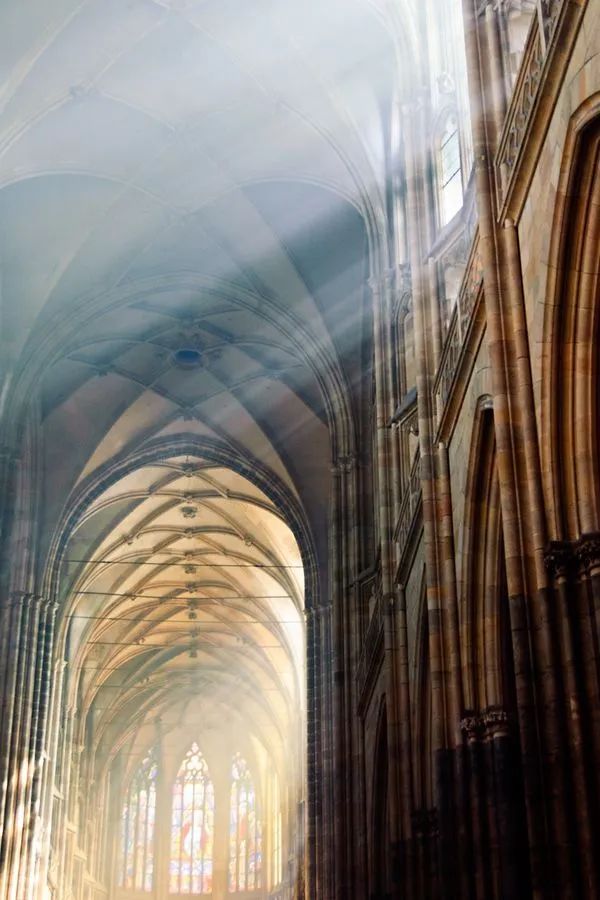

本文插图为 Mark Thompson 作品

本篇文章来源于微信公众号: 美在高处

黑公网安备 23010302001359号

黑公网安备 23010302001359号