无言的沟通

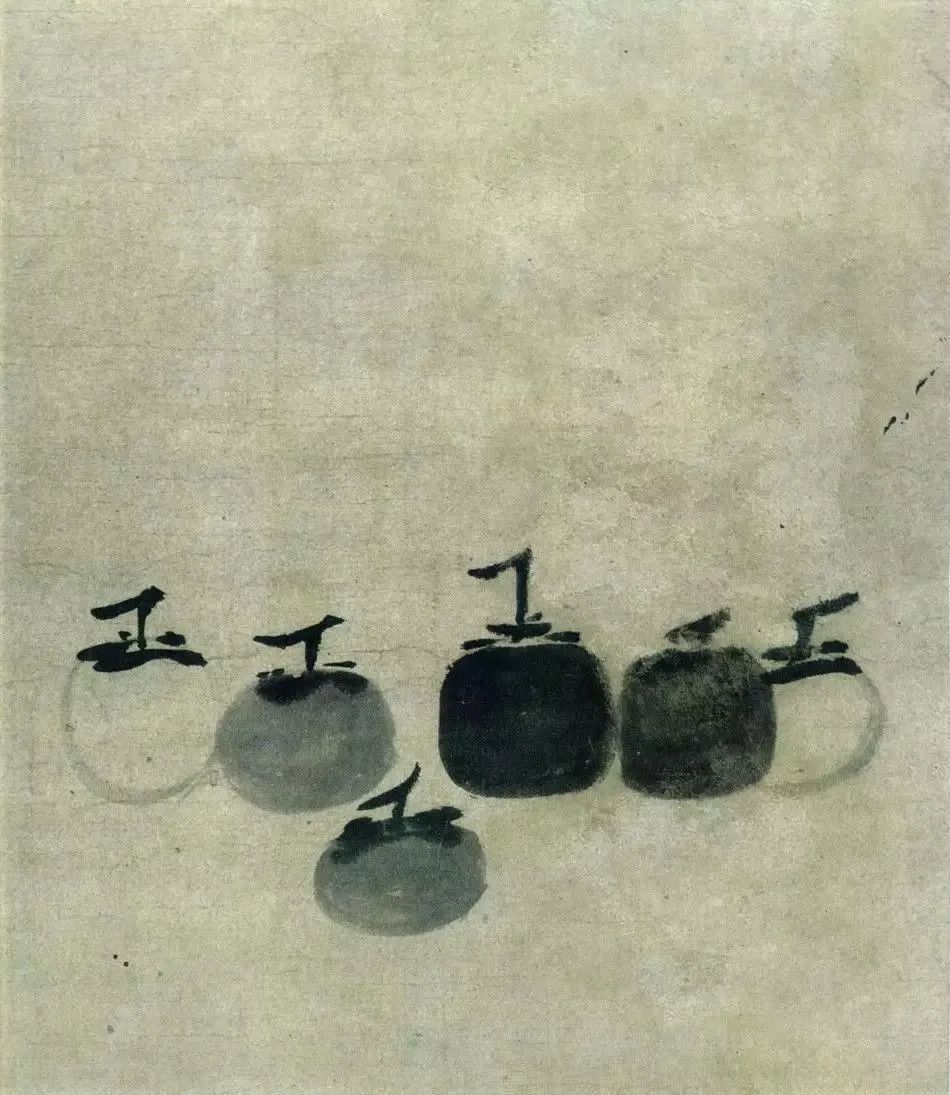

作为一名禅宗僧人,牧溪画过一些禅画,比如《布袋图》《蚬子和尚图》《五祖荷锄图》等,它们以寥寥数笔勾勒人物形象,笔墨率性、洒脱,颇得梁楷《泼墨仙人图》及《李白行吟图》的简笔神韵。

但真正让我感兴趣的是他的《观音图》(绢本,墨笔)以及《罗汉图》(绢本,墨笔)。它们笔墨浑厚,风格肃穆,严谨却不失法度,有一种永久纯粹的范式。来自神性世界的观音和罗汉,带着近乎凡人的表情于荒野山地盘坐不动,深思默想。

《观音图》中,白衣观音端坐于濒水的山崖蒲团之上,表情镇定,心无旁骛,几乎至岿然不动的境地。晕染的草木岩石,深暗背景中忽然出现一袭白衣,整个画面给人幽深、澄明之感。

再观《罗汉图》,暗自心惊。默如深渊的山野里,一闭目长者,素布自额间披覆于全身,脸颊消瘦,神色微苦,结跏趺坐在崖岩草木间,作静修之态。罗汉面容镇静,身后却有巨蟒缠绕,张口伸舌,自后盘旋至其膝上。

对此,罗汉依然表情肃静,不为所动,好似进入无物无我之境。荒寂空无的山林里,一人一蛇,一静一动,眼目相接,一场精神对峙正在进行中。

它们是禅机画,暗示着参禅、悟禅和解悟之道,但更重要的是,这些画面给人一种超越宗教仪式的感动。

达摩终日面壁,盘膝静坐,飞鸟在其肩上筑巢而不知,对面石上刻下其影而不觉。著名的“达摩面壁”的故事,与画面中罗汉的故事有相接之处。

这些《观音图》和《罗汉图》,大概就是牧溪本人以绘画的形式所证得的“阿罗汉果”。荒凉山野代替壮丽恢弘的曼陀罗道场,静修悟道者由高高在上的神换作俗世中人,丛林阴翳,弥漫着幽深、沉郁的气息。

画家以荒寒、凝重的笔触来渲染山岩乱石,那些空白则以或深或浅的墨色晕染,使其成为一个有机整体。所有这些既是罗汉和观音们的道场,也是他们所要超越的迷障。它们既可作禅画解,又超脱于禅画本身。

牧溪在画龙虎图时,也是落墨粗重,与《潇湘八景图》的风格判若两人。轻盈是一种梦幻的创境,那也是禅宗和牧溪所奉行的,而晦暗与凝重无疑是另一种。牧溪向来以开放的精神,去把握生命和绘画的本质。

想起很久以前读过的一本书:谷崎润一郎的《阴翳礼赞》。日人在审美上,向来反感清晰、闪光、一览无余。

深幽的居室,微微透光的纸窗、纸拉门,摇曳的烛光或昏暗的灯,木质的地板和家具,阴翳深沉的锡器餐具,以及碗钵内赤褐的汤汁,空气凝重而静止,所有这一切无不笼罩在一种幽美、阴翳的气氛之中。

这样的空间不单由物堆积而成。那些朦胧而暗淡的光,那些弥散在物与物之间的暗影,更像是来自精神世界的阴影,诉说着无法言说的迷障与苦闷。

这样的居室必然要有“空”的一面,只有“空”才能凝聚和容纳更多。包括让朦胧薄暗的光线斜射进来,包括岁月流逝使得器物表面所添加的尘埃与污垢,包括清理和洁净过程中所出现的对峙、和解,以及最终的融为一体。

牧溪画作似乎记录着那种堆积、重生以及无言的沟通。

一般而言,沟通必须包含着某种意义的语言交换,但在特殊境遇里,似乎并不需要那些。当我们置身某处昏暗的空间里,似乎更能看清这个世界,看清那些事物的来路和去向。

本篇文章来源于微信公众号: 美在高处

黑公网安备 23010302001359号

黑公网安备 23010302001359号