古人真幽默

很多朋友都误认“幽默”是舶来品,而且认为是西方文化的一项精华,我大不以为然。因为早在两千年前,司马迁在《史记》上就有了《滑稽列传》,有那么多幽默的人和事,怎能说中华民族不懂幽默?

孔老夫子也常常为人所误解,总以为他道貌岸然,哪里懂什么幽默?但是《论语》上记载得很清楚:“子之武城,闻弦歌之声。夫子莞尔而笑,曰:‘割鸡焉用牛刀?’”

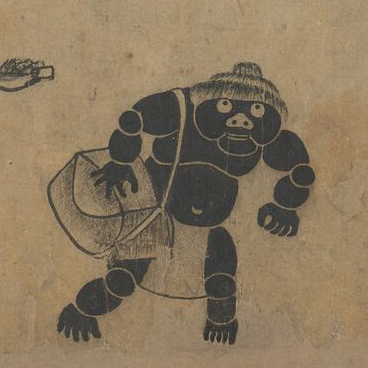

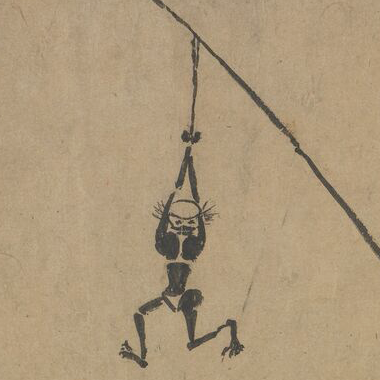

《中山出游图》(局部) 南宋 · 龚开

上面这句话的意思是说,小题何必大作?其实在他老人家心中得意非常,所以子游一加抗议,他立刻面不改色地说:这不过是一句玩笑的话罢了!莞尔一笑。孔门弟子真会描画,描画得妩媚动人,谁说孔夫子不懂幽默?千载之下,犹习习然炙其温馨。

比孔夫子再早上两三千年的中国人,都还懂得幽默呢。不信,请看在陕西扶风地方发现的一件仰韶陶器,在红陶残片之上,有一个“尴尬”的中国人面孔!

尴尬是我们迄今常常使用的一个名词,但是在艺术品上表现得如此充沛,当以五千年前这位大艺术家为第一,手法干净利落。面型初具之后,只用了三笔,两眼睛和一嘴巴,就使一个尴尬万分的表情流传千古,到现在还在我们心中激起回荡的共鸣,而所用的工具只是一个指头。

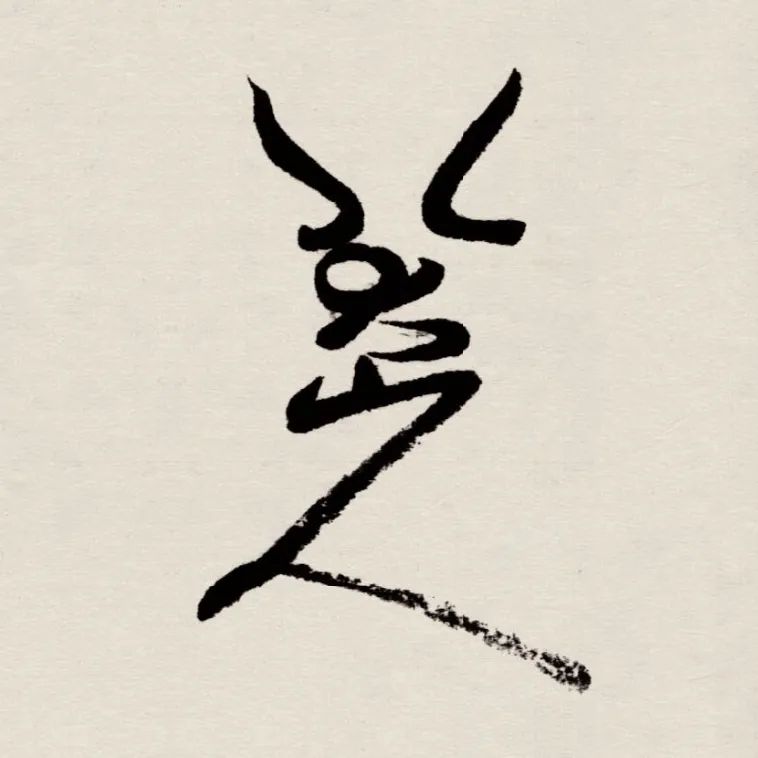

扼要的三划,尴尬而悲怆。是在嘲笑自己,或在嘲笑命运呢?这使我们想到了俗话上的“哭笑不得”,也使我们想到了八大山人的那“哭之笑之”的有名署款,谁说中国人不懂幽默?

八大山人的落款

在华府的福瑞尔美术馆中,收藏有一对青铜虎形牺尊,体型长大,表情“蹒跚”,面部表情令人笑绝,额上皱纹叠落,獠牙锯齿如画,稚憨可爱,我每一次和它们对面,都忍不住说出了我的知心话:老兄,你当赶快去找牙医师做齿列矫正,不然,怎样吃东西呢?

据说当日采集人(姑隐其名)得到这对铜虎牺尊之时,大喜过望,什么也不采集了,立刻包架飞机,径直飞回了美洲。可见他对这副虎面笑容,是满意到了极点了!谁说中国人不懂幽默?试想想原制作人的惨淡用心。

铜虎牺尊

汉代有许多说书人的优伶俑,都使人发噱,在这里只举一尊以见例。

看这位手舞足蹈的说书人,手执棰鼓,眉开眼笑,正在讲人间最最有趣的故事。试把这位笑倒世间的说书人像,移作太史公《滑稽列传》的封面,请看他上翘穹苍的脚板丫子,如何得意忘形……

汉代的优伶俑

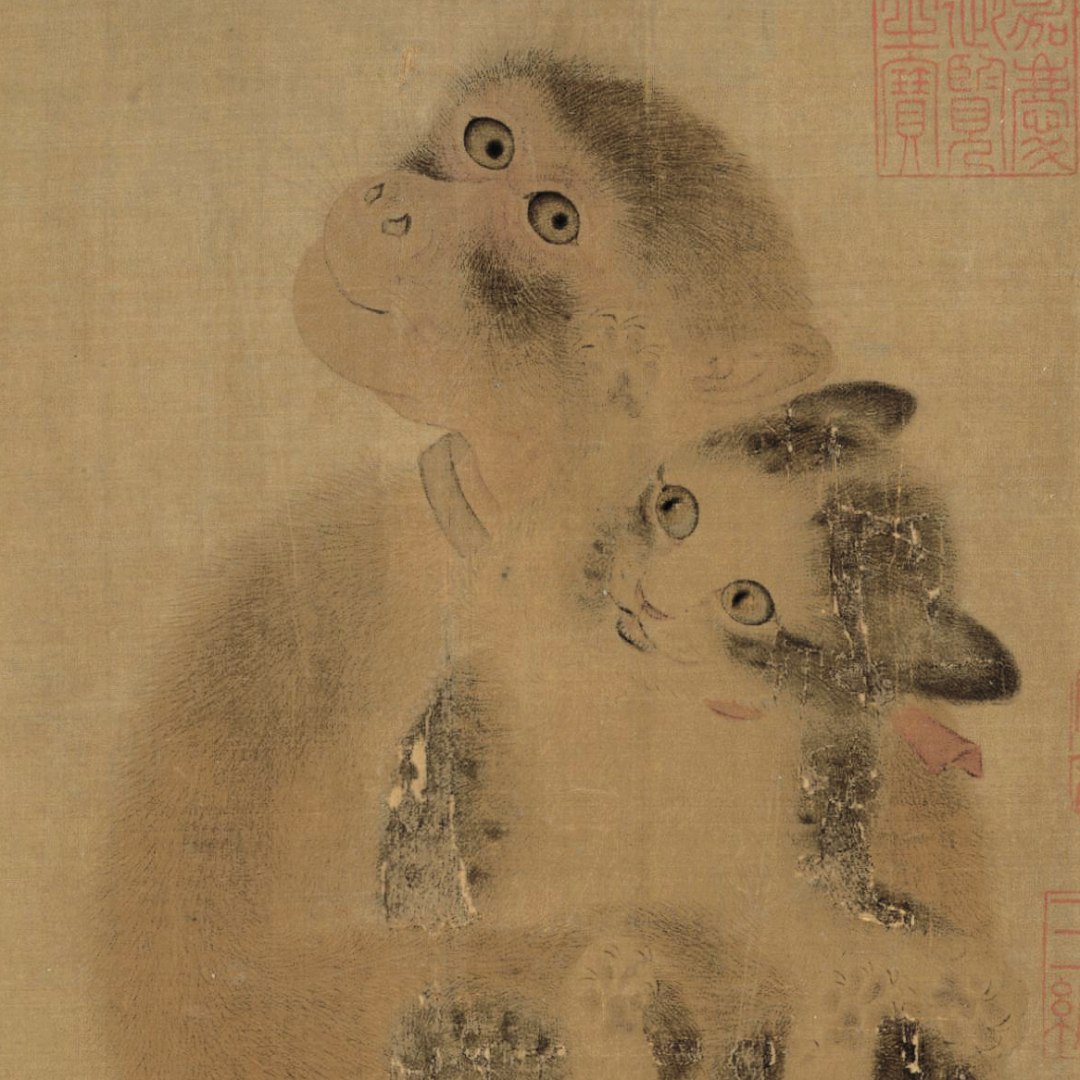

在图画中,这种令人绝倒的例证,更是美不胜收。宋代的易元吉为了画猿猴,亲自跑进深山老林与猿猴为伍,结果他不但得到了猿猴的真性情,而且进一步得到了猿猴的幽默感。

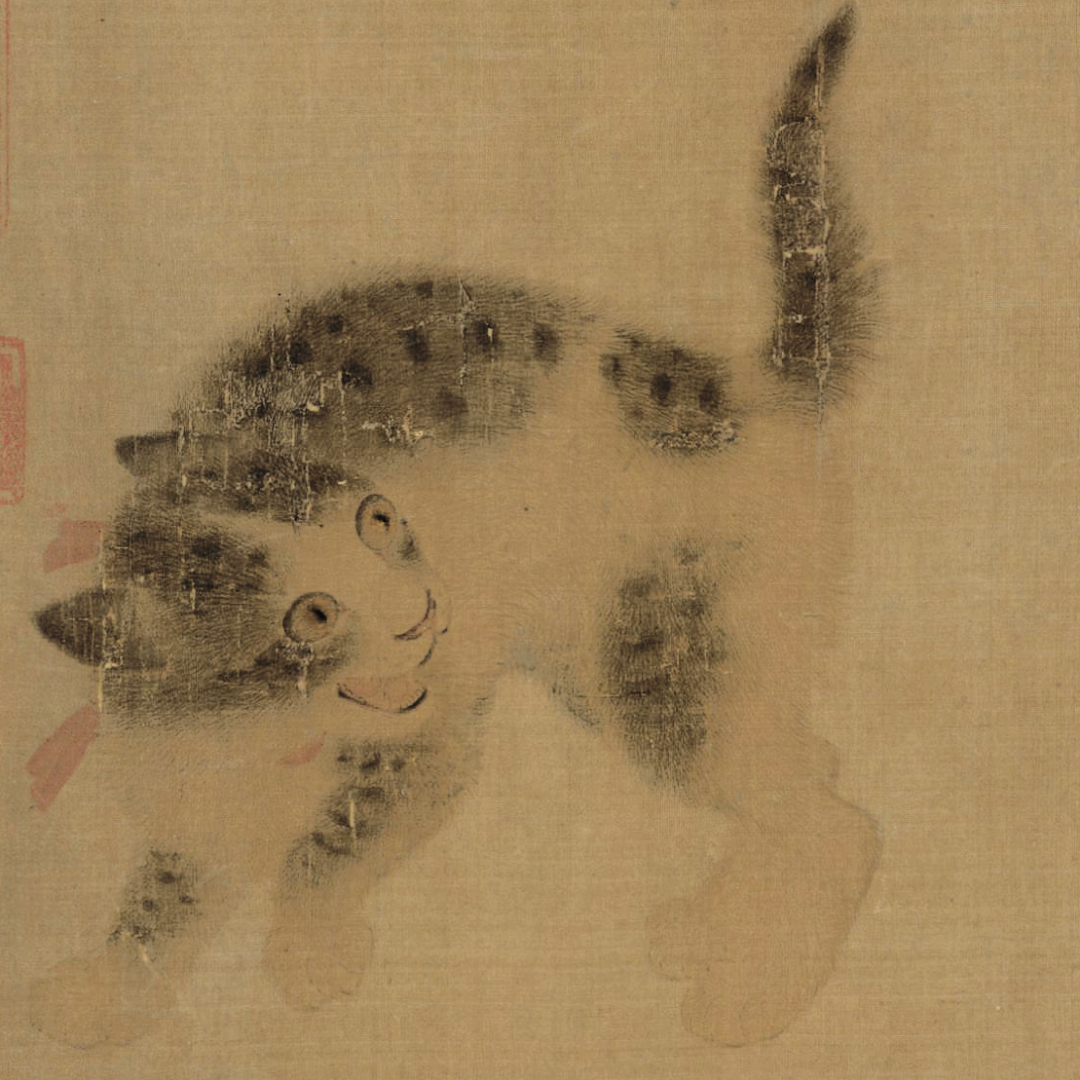

在台北故宫博物院藏有一幅他的《猫猴图》小卷,画一位孙行者,抱着一只佩着彩带的小猫咪在扬扬得意,面孔上发出会心的微笑。小猫咪在猴子怀中亦面露笑容,但是它的哥哥(也可能是姐姐)远走逡巡,高翘着尾巴充满了惊讶和戒慎恐惧。

《猫猴图》 北宋 · 易元吉

在这个两两对立的圆周形构图上,一边是扬扬得意和嬉笑如常,另一边则是悚然而惧,惊讶万分,相映生趣,幽默异常!孙行者哪有这种闲情逸致去恤老抚幼?一切都在这位艺术家的拟人幽默感情之中。

宋人杂剧的《眼药酸图》亦令人有会心的微笑。“眼药酸”是南宋的一部杂剧名字。杂剧名中加“酸”字多是以仕途无望的落魄书生为嘲弄对象,这里指卖眼药的推销员。这幅画是为了当时的同名杂剧所做,是一幅“宣传海报”。

《眼药酸图》 南宋 · 佚名

在这里,一位是戴高帽着长袖袍的眼药推销员,浑身上下都是眼药的广告,眼睛的图样画满了全身,真成眼光菩萨现身说法。另一位则偻身向前,一手尖尖地指向自己的眼睛,他正是患有眼疾的病人。二者供求相需,一拍即合,有多少变化曲折,真是一台好戏。

看画上人物的姿态、服装、动作、表情,丝丝入扣,如闻其声。想到现今我们语言中尚有“卖膏药”的讽刺,庙会或草台戏场,亦时有卖药商人大吹其法螺,古今中外一也。对画体认,能不莞尔会心?

在这里我们想到了有名的《鬼趣图》,这是罗两峰一系列的杰作,直把人世百态讽刺个够。

因为鬼者还是由人蜕变而来,什么大头鬼、女鬼、官吏鬼……一一都上绢素。

内中还有一幅骷髅鬼,倒是从生理卫生解剖学而来的,与龚开的黑肥骨节鬼不侔,但是其讽刺和幽默,却还是同一鼻孔出气的。

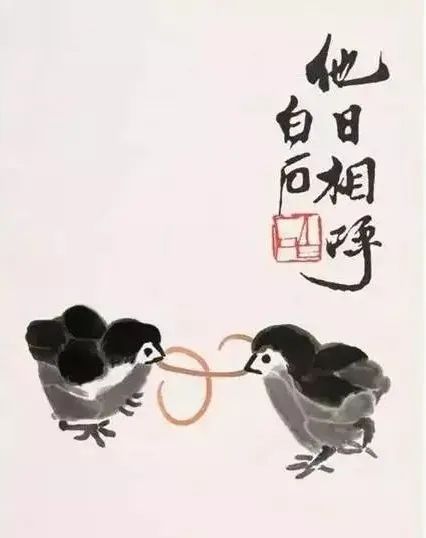

《小鸡争蚯蚓图》 近代 · 齐白石

这幅小品的幽默感,人人一见即能领悟。好有趣的芝麻小事,点点滴滴都落在学士眼里,一片活泼生机。但是齐老他亦是有所本。

古今中外,知道雏鸡争蚯蚓者何止千万人,而且早已形之于艺术。如今旧皮袋装新酒,一冠之以“他日相呼”字样,那就意义深刻非常。齐白石老人别有用心,观众在活泼幽默感之外,亦怆然别有体认,岂止是一幅图画而已!现代史上的争争夺夺,亦尽涵盖于此了!

最近民俗中的剪纸艺术大受世人欢迎,我对一幅《秦琼卖马》的杰作钦佩无比。小小的一张剪纸,有英雄的江湖落魄,店小二的仗势欺人。看他那种“一文钱逼倒英雄汉”的可恶姿态,真是“狗眼看人低”,看准了秦二哥的致命弱点,一定要他去卖那匹黄骠骏马。

在这里您只要注意一下马的眼神那一点,您就会对中国老百姓普遍都有的幽默感领略到家了,还能说他们没有幽默感或幽默细胞吗?赵干《江行初雪图》上的蹇驴,眼角唇边的深刻表情,都和秦琼的黄骠马同一神韵。

赵干《江行初雪图》中的蹇驴

从数千年前陶器上的“尴尬”表情,青铜俑的憨稚笑容,猛虎可笑而不可怕的“蹒跚”造型,兽猎纹镜上虎豹的前倨后恭,汉代说书人的手舞足蹈,其他如《眼药酸图》的尖锐对照,《钟馗嫁妹图》的想入非非,《小鸡争蚯蚓图》的活泼可爱,剪纸图画中的马眼传情……一一都在表现中国人的幽默感普遍充沛,源远流长。

谁说中国人没有幽默感?——真是“笑话”!

本篇文章来源于微信公众号: 美在高处

黑公网安备 23010302001359号

黑公网安备 23010302001359号